Considerazioni sull’intelligenza artificiale

Prof. Sergio Barabaschi

L’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale ha, a mio parere, riaperto due vecchie questioni:

- cos’è l’intelligenza?

- Se si tratti di una rivoluzione o di un’evoluzione di qualche cosa iniziato un secolo fa.

Cerco di rispondere a queste due domande:

L’intelligenza è la dote di saper organizzare le opportunità: percettive, creative ed operative, per realizzare una novità o per risolvere un problema.

Questa definizione introduce dei limiti che vanno tenuti presenti. Quindi non può esistere una intelligenza universale, in quanto non esiste una capacità percettiva universale.

Quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo quindi definirne i limiti ambientali, cioè fin dove arriva la capacità percettiva del soggetto.

Passando alla seconda questione, relativa alla data di nascita della AI, ritengo che sia nata con le prime introduzioni dell’intelligenza nelle macchine e cioè quasi cento anni fa. Certo, allora il limite ambientale era molto ristretto. Era la macchina stessa, ma l’essenza del processo non era diverso dall’attuale.

Se scaviamo ancora più a fondo sulla genesi della AI, cioè su cosa abbia permesso la prima introduzione di intelligenza nelle macchine, troviamo due invenzioni fondamentali:

- Il triodo di Lee de Forest: Inventato nel 1906, ha permesso per la prima volta l’amplificazione dei segnali elettrici e quindi l’utilizzazione dei deboli segnali provenienti dai sensori, per poter azionare un qualche cosa.

- Il “negative feedback” di Harold Stephen Blake: Brevettato nel febbraio del 1925, questa invenzione ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Certo da allora sono stati fatti dei passi da gigante. Stiamo dando una grande potenza a questi strumenti e quindi dobbiamo fare attenzione al loro campo di intervento.

Inoltre fin dall’inizio dell’insegnamento nelle scuole suggerisco che, oltre alla somma e alla moltiplicazione, sarebbe utile anche parlare dell’anello o del controllo automatico: la base dell’automazione, l’algoritmo più diffuso in natura e il controllore dei parametri della vita.

Lasciate che vi spieghi meglio questo concetto: la maggior parte dei processi biologici e dei moderni processi produttivi richiede che i valori di alcuni parametri siano mantenuti entro limiti precisi. Se questi valori dovessero cambiare, è necessario intervenire per ripristinare le corrette condizioni operative. Ad esempio, questo vale per la temperatura corporea, la quantità di ossigeno nel sangue, la temperatura di una serra o la velocità di una turbina.

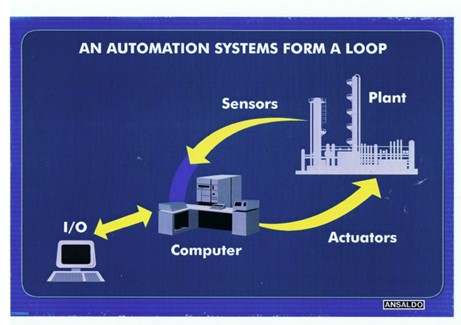

Questi meccanismi correttivi, progettati per mantenere il valore dei parametri critici, rientrano nella vasta categoria dei controlli automatici. Il loro schema logico forma un anello. Infatti, si deve misurare il valore del parametro da controllare, verificare se corrisponde a quello desiderato ed eventualmente intervenire per correggerlo.

La configurazione ad anello è ben visibile nello schema del controllo di un impianto industriale, ma il concetto rimane lo stesso in altri casi. Il sistema di controllo riceve l’ordine sotto forma di un segnale digitale, che confronta con il segnale proveniente dall’impianto e che misura lo stato attuale della variabile critica. Da questa comparazione si ricava l’eventuale differenza e, sulla base di questa, si agisce per l’azione correttiva.

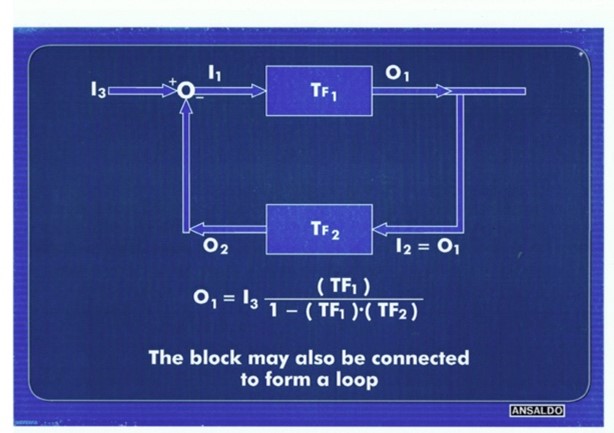

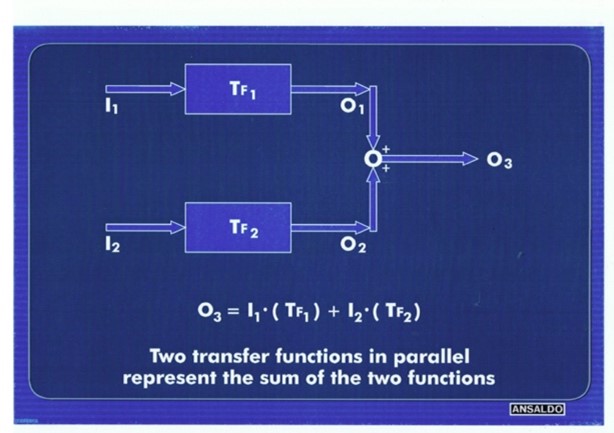

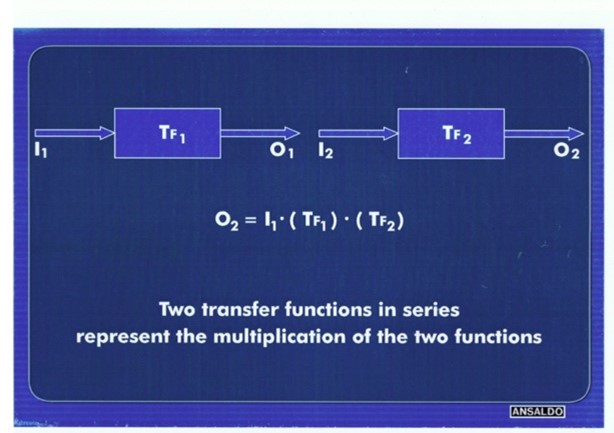

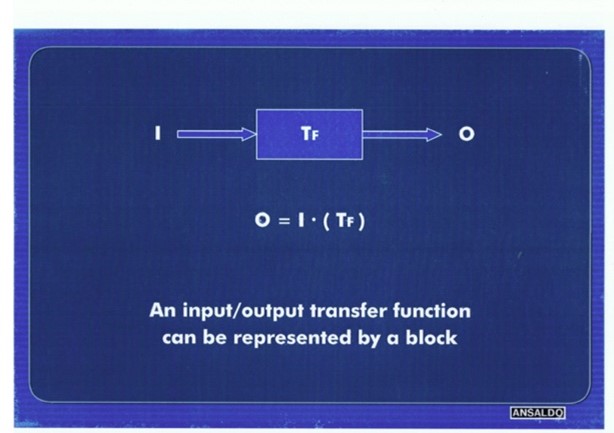

Lo studio dell’anello è complesso ed è bene che sia insegnato presto. L’insegnamento potrebbe seguire il seguente schema, che mostra come due blocchi funzionali possano essere connessi in serie, in parallelo o a formare un anello.

Biografia dell’autore

Sergio Barabaschi è un fisico italiano, ricercatore, professore universitario, fondatore e direttore di nuovi laboratori, dirigente industriale, infine presidente di varie istituzioni nazionali ed europee e soprattutto importante punto di riferimento per gli studi pioneristici nella conoscenza strumentale e nell’inserimento dell’elettronica nei sistemi produttivi oggi chiamata meccatronica.

Nato a Parma ha origini venete e dopo il liceo a Verona si laurea il 5 novembre 1952 in fisica a Milano con una tesi in elettronica applicata, centrata sul controllo automatico, tema ancora poco trattato nell’ambito universitario di allora. Argomento che sarà il tema dominante di tutta la sua vita professionale per 40 anni, accompagnato negli ultimi 15 anni dalla seconda passione ossia la gestione della tecnologia, oggi Technology Management, allora ritenuta un aspetto secondario della gestione delle imprese industriali.

Sposato dal 1955 con Marialuisa fino alla sua morte avvenuta nel 2018, ha due figli Silvia e Pietro. In quiescenza dal 1994, ha continuato a presiedere gruppi di studio nei programmi di ricerca dell’Unione Europea e fino al 2008 ha tenuto conferenze pubbliche. Oltre alle numerose pubblicazioni tecnico-scientifiche ha scritto tre gialli con protagonista un professore universitario e un maresciallo dei Carabinieri ambientati tra Verona e Panarea.